3 1/2 Jahre Lehre zum Schiffsmaschinenschlosser

3.4.1956

– 30.09.1959 Die Werft war mir schon

lange vertraut. Erstens von den Stapelläufen, dann durch den

Milchwagen aus Altenwerder, mit dem wir Kinder mit auf das Gelände

fahren konnten ohne vom Pförtner „verhaftet“ zu werden, und

nicht zuletzt durch den Lärm, der von der Werft ausging. Das Dröhnen

der Niethämmer lag wie eine „Dunstglocke“ über Finkenwerder.

Man konnte sie schon von weitem, von außerhalb Finkenwerders, hören.

Die sechs, später acht, auf den Helgen liegenden sich im Rohbau

befindlichen Schiffsrümpfe, waren hervorragende Resonanzkörper, die

zu der Zeit noch weitgehend genietet wurden. Zu den typischen

Geräuschen auf Finkenwerder gehörte auch das permanente Geschrei

der Möwen, sowie das Tuten der Schiffe bei Nebel, wobei beides in

diesem Fall nichts mit der Werft zu tun hatte. Übrigens, die Möwen

müssen Augen haben wie die „Geier“. Wir haben sie nicht gesehen,

wenn wir mit dem Dampfer von der Berufsschule kamen und noch

Pausenbrot übrig hatten und auspackte. Die Möwen waren wie aus

heiterem Himmel plötzlich da. Und nicht nur eine.

Das ständige bei Tag und Nacht kreischende Quietschen der Eimerbaggerketten zur Elbvertiefung, weil die Schiffe immer größer wurden, gehört ebenfalls zu den typischen Geräuschen dazu. Wie mein Vater erzählte, stand damals immer einer mit einer langen Eisenstange neben den Baggerschaufeln und hat damit in dem Baggergut herumgestochert, damit keine Bomben oder Granaten übersehen wurden, die dann möglicherweise, wenn sie in die Schute fallen, hochgehen könnten.

Auch typisch war bei entsprechender warmer Wetterlage, der Geruch, der bei Ebbe vom Schlick ausging. Auf Plattdeutsch hieß es dann:“ Dat rückt wedder so scheun no Grunnmo" (das kommt vom vermodernden Grund). Ich mochte den Geruch gerne. Als wir später in Weihe wohnten, habe ich diese Geräuschkulisse und den Geruch sehr vermisst! Eigentlich heute auch immer noch.

Durch meinen Onkel Ewald Prumbaum, der jemand kannte, der bei dem Lehrlings-Ingenieur Müller im Büro arbeitete, bin ich zur DW gekommen. Dieser Jemand, ich weiß seinen Namen nicht mehr und habe nur in Erinnerung, dass er bei dem Fuhrunternehmer Lührs gegenüber vom Stack, zur Untermiete wohnte. Dort habe ich ihn in seinem Untermieterzimmer zwecks „Belehrung“ aufgesucht. Später erfuhr ich, wieso die beiden sich kannten. Er war bei der Luftwaffe und wurde versehentlich von der eigenen Deutschen Flak über dem südwestlichem Teil von Hamburg abgeschossen. Zur gleichen Zeit war mein Onkel oben auf der Elbhalle bei der Flak. Man einigte sich darauf, dass die beiden bereits im Krieg auf diesem Weg den ersten Kontakt hergestellt hatten, allerdings damals noch nicht persönlich und auch noch nicht meinetwegen. Dieser Jemand hat mir einige Tricks für das Vorstellungsgespräch verraten. Der Betriebsingenieur Müller, der auch die Werkzeugmacherei unter sich hatte, beides war im gleichen Gebäude untergebracht, war einer von der ganz „Alten Sorte“ und hat auf jede Kleinigkeit geachtet. Dank meiner Informationen habe ich alle Klippen sicher umschiffen können und kam mit gerade mal mit 5472 Lebenstage bzw. 14,9808 Jahren in die Erste, im Sinne von Zensur, der drei Ausbildungsgruppen mit dem Ausbilder Herrn Lummer. Ich habe, trotz des kleinen anfänglichen Vorteils, auch später den Erwartungen Aller entsprochen (siehe Unten).

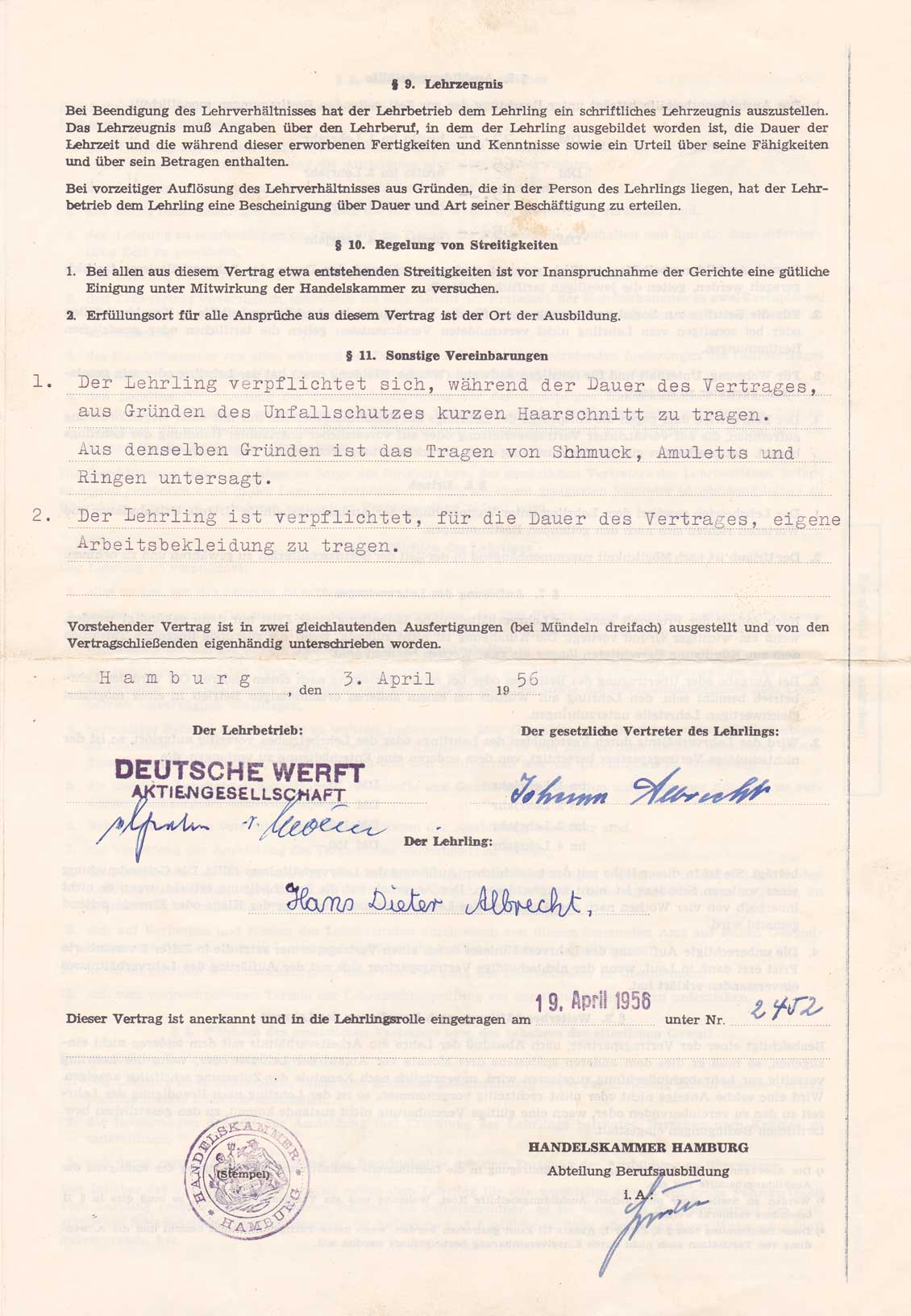

Mein Lehrvertrag:

Meine Ausbildung fing gleich mit einem kleinem Problem an. Die erste Aufgabe unserer Ausbildung war, ein Flacheisen an einer seiner Längsseiten mit der Finne des Hammers so zu bearbeiten, dass sie länger wurde und das Flacheisen einen Bogen machte. Dabei sollten wir mit der Finne des Hammers aber so hämmern, dass wir die ganze Breite des Flacheisens trafen aber eben so, dass die eine Seite mehr und kräftigere Schläge abbekam als die andere Längsseite. Was ich nach sehr wenigen Schlägen merkte war, das mein Hammer eine Macke hatte. Mein Hammer hatte an der einen Seite der Finne eine hervorstehende Spitze wo das Material nicht gestreckt werden sollte. Das Ergebnis war, dass mitten auf dem Flacheisen kleine Vertiefungen entstanden und zwar bei jeden Schlag eine neue. So richtige kleine Kraterchen mitten auf dem Eisen. Da wir bei dieser, unserer ersten Arbeit, besonders unter direkter Beobachtung standen, merkte es auch unser Ausbilder Herr Lummer sehr schnell und wollte geraden zu einer Extrabelehrung ansetzen. Dabei kam ich ihm aber zuvor und machte ihn auf die Besonderheit meines Hammers aufmerksam. Als er den sah, änderte sich seine Meinung über mich augenblicklich ins Gegenteil. Er fand auch sofort einige Worte der Entschuldigung, gab der Werkzeugmacherei die Schuld und ging mit mir zum Schleifstein, den wir ja noch nicht bedienen durften und beseitigte das Übel. Danach war er von meiner Arbeit angetan, da es mir mit dem neuen Schliff gelang, auch die Krater „auszubügeln“.

Nach einem viertel Jahr stand die erste Zwischenprüfung an. Wir mussten zwei maßhaltig gefeilte Werkstücke mit Laschen von oben und von unten durch Nieten im Rechten Winkel verbinden. Bei der Auswertung der Prüfstücke, wurde ich ausgesucht und habe mit geholfen. Eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe! Ich musste die Stücke nacheinander aus einer Kiste nehmen und die mit Kreide darauf geschriebene Nummer nennen, damit mein Lehrgeselle, neben dem ich saß, das jeweilige Stück prüfen und das Ergebnis in einer Liste, die für mich verdeckt war, eintragen konnte. Dabei hat er mir auch gezeigt, wie er prüfte und warum er welche Noten für die einzelnen Arbeitsschritte gab. Ich wich nur einmal von dieser Routine ab, als ich mein Stück auf Anhieb wiedererkannte und das auch laut sagte. Da keiner ahnte, dass ich mein Stück unter ca 120 anderen wieder erkennen würde, waren alle erst überrascht und dann kam Hektik auf. Es konnte nicht sein, was nicht sein durfte. Der Meister raschelte sehr auffällig und hektisch mit irgendwelchen Papieren, von denen ich glauben sollte, dass er dort andere Informationen hatte und die Sekretärin las überlaut und spontan von einem leeren Blatt ab, dass das nicht mein Werkstück sein könne. Nur mein Ausbilder, der aufgrund seines Glaubens, nicht lügen konnte, sagte:“Ein guter Handwerker erkennt seine Arbeit wieder". Die Bewertung meiner Zwischenprüfung war im oberen Teil des oberen Drittels, angesiedelt. Mein Prüfungsstück hatte, wie auch einige andere, eine kleine Macke. Beim Nieten hatte ich einen kleinen Prellschlag und der Döpper machte eine kleine Kerbe auf dem Nietkopf (oder war es der Setzkopf), die ich sofort in der Form und Größe wieder erkannt habe!

Auf dem Bild unten, bin ich der fünfte von links, mit der für Napoleon typischen Armhaltung. In unserer Mitte steht unser erster Ausbilder, der, der wegen seines Glaubens nicht Lügen konnte. Er hat kurze Zeit später die Werft verlassen und wir bekamen einen Neuen, auf dem unterem Bild ganz rechts. Der auf dem oberem Bild hieß Lummer; ich weiß nur nicht mehr, wie der auf dem unterem Bild hieß. Auf dem unterem Bild stehe ich als zweiter von links in der ersten Reihe. Gleich neben unserem Ausbilder steht einer von drei griechischen Lehrlingen. Er hieß mit Vornamen Christus und unser Ausbilder auf dem oberen Foto hat uns eindringlich, aufgrund seiner religiösen Einstellung, in einer vertraulichen Runde, eindringlich gebeten, diesen Namen mit Ehrfurcht und der nötigen Würde auszusprechen. Auf jeden Fall war das der Beginn der ausländischen Unterwanderung.

Zeitgleich haben ich mitbekommen, dass auf der Werft eine Serie von Passagierschiffen für Israel gebaut wurde und wie man sagte, kostenlos - für Israel natürlich. Das Bild zeigt die "Jerusalem" kurz vor dem Stapellauf. Das war 1955 und ich bin sicher, dass wir heute noch bezahlen ... und nicht nur für Israel.

Zur Berufsschule mussten wir jeden Dienstag. Dabei bekamen wir jeder einen Zettel mit, der von unserem Berufsschullehrer, Herrn von Rautenkranz, unterschrieben werden musste. Sonst bekamen wir unsere 2,30 DM nicht von der Werft ausbezahlt. Dabei haben wir natürlich auch geschummelt. Wir sind dann schon mal mit einem Auto, auf das ein Lehrkollegen Zugriff hatte, zur Ostsee zum Baden gefahren. Am nächsten Dienstag habe ich dann zwei Zettel unterschreiben lassen. Da ich das gute Verhältnis nicht belasten wollte, habe ich es ihm ehrlich gesagt. Er guckte mich erst erstaunt an, verstand mich, grinste, sah zur Seite und unterschrieb im „Blindflug", Er war ein toller Typ mit viel Verständnis für uns Jugendlichen. Eigentlich kam er vom Flugzeugbau Blohm und Voss. Dort hatte er einen Bereich unter sich, der, als er schwer erkrankte, auf drei andere Nachfolger aufgeteilt wurde. Danach fing er als Berufsschullehrer an. Er fuhr auch mein Traumauto, eine Isabella des Bremer Autobauers Borgwardt.

Wir wurden in der Lehrwerkstatt natürlich auch im Autogenschweißen ausgebildet. Dabei kam es einmal vor, dass es bei einem Lehrkollegen einen Rückschlag im Brenner gegeben hat. Das hörte sich schlimmer an, als es war. Man musste nur ein bischen Zeitnah, also sofort, den Sauerstoff und das Gas abdrehen und die Düse in einen extra dafür vorhandenen Wasserbehälter zum Abkühlen stecken. Danach musste man nur den Sauerstoffhahn aufdrehen, damit die Flamme aus dem Brenner heraus gepustet und somit im Wasser gelöscht wird. In seinem Schreck verwechselte der Lehrkollege das Sauerstoff- mit dem Gasventil und auf dem Wasser schwebte nun eine kleine unsichtbare Gaswolke, was er nicht bemerkte. Beim erneuten anzünden des Brenners, explodierte diese Wolke. Es gab einen wirklich lauten Knall und das Wasser spritzte nur so umher. Er wurde ziemlich nass. Natürlich kam der Schweißausbilder sofort angelaufen, während der Meister Dreier aus dem Fenster seiner Meisterbude sprang (ehrlich!). Andererseits hat dieser Meister uns auch zeigen wollen, wie gemeißelt wird. Dabei hat er sich, ohne eine Miene zu verziehen, fürchterlich auf den Daumen gehauen. Wir Umstehenden haben nicht gewagt, zu grinsen und zu lachen schon gar nicht. Für mich war das, wie auch meine Eltern sich im Scherz auszudrücken pflegten, ein „innerer Reichsparteitag“.

Später in der Kesselschmiede habe ich als Lehrling auch Autogenschweißen an Abschnitte von originalen Hochdruckkesselrohren gelernt. Die Rohre hatten eine Wandstärke von 9 mm. Die Abschnitte haben wir horizontal so verschweißt, dass außen eine saubere leicht gewölbte und innen eine saubere Wurzelnaht entstand.

Ab dem zweiten Lehrjahr wurden wir im ganzen Betrieb „herumgereicht“, musste aber einmal pro Jahr für vier Wochen wieder in die Lehrwerkstatt zurück, wo nun unsere Nachfolger waren. Es war im zweiten Jahr, als ich wieder in die Lehrwerkstatt musste. Die Lehrwerkstatt bekam auch kleine Aufträge von den einzelnen Betriebsteilen, die wir dann erledigen sollten. Mein Auftrag war, 250 Schellen zur Befestigung von Rohren anzufertigen. Dazu bekam ich einen „Neuling“ zugeteilt und wir gingen los, um uns das nötige Material zu besorgen. Wir gingen in die Schlosserei, wo ich bereits einige Beziehungen aufgebaut hatte. Dieser Bekannte hat uns nicht nur das Material gegeben, nein, er hat mit uns auch gleich die Vorrichtung hergestellt, so dass wir sofort loslegen konnten. Natürlich hat das alles seine Zeit gedauert und wir waren bereits über einen halben Tag „außer Haus“. Als wir kurz vor Feierabend wieder kamen, herrschte helle Aufregung und wir wurden von den Ausbildern bestürmt und gefragt, wo wir uns denn den ganzen Tag rum getrieben haben. Die Werft als solches war ja nicht ganz ungefährlich. Als wir aber den Karton mit den 250 Schellen aufmachten, wich die Aufregung einer ebenso großen Verblüffung. Keiner hat gefragt, wie ich das angestellt hatten, sie waren alle froh, dass wir wieder unversehrt zurück waren! Diese Auftragsdauer hatten die Ausbilder dagegen mit mehreren Tagen veranschlagt.

Ein Jahr später hatten wir, wieder zurück in der Lehrwerkstatt, wirklich viel Glück. Neben der Lehrwerkstatt war ein schwerer mobiler Kran, den wir von Hand verschieben sollten. Der Kran hatte die Form eines auf dem Kopf stehenden U´s, war ca.3 mal 3 Meter, recht massiv und schwer gebaut. Wir hatten das Pech, dass der Kran mit einer Seite eine kleine Kante herunter rollte und dabei umfiel. Sein oberer Querträger sauste etwa 20 cm vor den Ventilen von mehreren vollen Sauerstoffflaschen, die dort ordnungsmäßig lagerten, auf dem Boden herunter. Da hatten wir wirklich verdammt viel Glück. Bei abgeschlagenen Ventilen und mit 200 bar Druck, entwickeln sich diese Flaschen ganz schnell zu Raketen!

Bei uns in der Lehrwerkstatt ging eine breite Treppe nach oben. Da wo auch unser Chef sein Büro hatte. Irgendwann bekam ich aber mit, dass er mit seiner Mannschaft nicht alleine da oben residierte. Es ging auch immer ein einzelner Mitarbeiter dort hinauf. Er hatte dort oben ein Labor, wie ich erfuhr. Es war sehr geheimnisvoll, weil man sonst nichts von ihm sah und hörte. Er bekam da oben Materialproben, die er analysieren musste. Wir haben uns nichts weiter dabei gedacht. Er war nun mal da, bis er mit einem mal nicht mehr da war, und das war genau der Zeitpunkt wo die „Wiederbesiedelung“ von Helgoland 7 Jahre nach der größten nichtatomaren Explosion begonnen hatte. Die Tommys hatten nach dem Krieg auch Helgoland besetzt und wollten es „dem Erdboden gleich machen“. Eigentlich müsste man ja „dem Wasserspiegel“ gleichmachen sagen. Ich habe Filmaufnahmen von dieser Explosion gesehen. Es war gewaltig, hat aber doch nicht alle Bunker zerstört! Helgoland war im Laufe der Jahrhunderte regelrecht zu einer Festung ausgebaut worden. Die Dänen hatten es vor den Engländern schon besessen und die Engländer hatten es etwa 100 Jahre in ihren Besitz. Denen haben wir, wie man immer so schön sagt, Helgoland gegen Sansibar eingetauscht. Das soll aber gar nicht so gewesen sein. Es sollen nur irgendwelche Handelsrechte gewesen sein, die Deutschland dort auf Sansibar hatte. Aber wie dem auch gewesen sein mag, er jedenfalls hat sich damit als Helgoländer geoutet und als einer der ersten einige Unannehmlichkeiten in Kauf genommen, um dort alles wieder mit aufzubauen. Helgoland gehört verwaltungstechnisch zu Schleswig-Holstein, hat aber seine eigenen Flaggenfarben. "Greun ist dat Land, root is de Kant und witt is de Sand. Dat sünd de Faben von Helgoland". Diesen Reimel hat meine Oma Lorenz mir frühzeitig beigebracht.

Als Lehrling hatte ich mir einmal meinen linken Ellenbogen angeknackst, als ich auf einem Neubau unvorsichtig durch ein Schott gesprungen bin. In der linken Hand hatte ich ein kurzes Rohr, vielleicht einen halben Meter lang. Das Rohr hatte auf beiden Enden je einen Flansch. Beim Sprung durch das Schott prallte der hintere Flansch auf den unteren Rahmen des Schotts, federte hoch und traf meinen Ellenbogen. Zum Arzt gegangen bin ich natürlich nicht. Ich habe auf meine Selbstheilungskräfte vertraut. Das klappte aber nicht so wie ich gehofft hatte. Über zwei Monate tat mein Ellenbogen bei den Bewegungen weh. Danach nur noch, wenn ich meinen Arm ganz gerade machen wollte oder musste, dabei hat es auch deutlich gegnuppelt. Es hat Jahre gedauert, bis ich meinen linken Arm auf dem Ellenbogen abstützen konnte. Noch heute, mit über 80 Jahren, merke ich ihn und schone ich ihn genauso wie meinen „abben“ Finger.

Nicht ganz soviel Glück hatte später ein Lehrkollege, der direkt neben mir stand und genauso wie ich, Reißnadel zu härten hatte. Der Ofen zum erwärmen, war vor uns. Der Behälter mit Petroleum zum Abkühlen, besser gesagt zum Abschrecken, genau hinter uns. Wir haben also immer eine halbe Umdrehung machen müssen. Wir waren bereits nach kurzer Zeit ein eingespieltes Team, bis mein Kollege aus irgendeinen Grund nicht die halbe Umdrehung machte, sondern hinter mir vorbei gehen wollte. Ich habe es zu spät gesehen und schon hatte er meine rotglühende Reißnadeln zur Hälfte im Oberschenkel. Es hatte keinerlei Folgen, weder für ihn, da die Wunde nach alter Cowboywesternmanier, vorbildlich ausgebrannt und damit desinfiziert war, noch für mich. Dort in der Härterei habe ich auch einen Satz fürs Leben gelernt, als ich sagte, dass Eisen ist heiß. Es war rotglühend und es versprühten auch schon einige Funken! Der Lehrgeselle antwortete darauf wörtlich!: „Heiß ist ein Weiberarsch aber das Eisen hier ist warm!“

An einem Mittwoch, als ich nach dem Berufsschultag wieder an meinem Arbeitsplatz in der Bordmontage Neubau war, herrschte dort betretenes Schweigen. Wir hatten einen Mitarbeiter weniger. Von einer Hieve war eine Schweißnaht gebrochen, an der der Stropp festgemacht war. Dadurch fiel ein schweres Teil vom Kran und erschlug einen Gesellen aus der Gruppe, der ich zugeteilt war. Ich glaube es war auf der MS „Traviata“, ein Schwesterschiff von dem auf dem Bild oben auf den Helgen liegendem Neubau.

Mit der „Concordia“, oben ihr Stapellauf, habe ich als Lehrling eine Probefahrt mitgemacht. Irgendeiner vom Maschinenpersonal hat mir noch als Andenken einen Aschenbecher geschenkt Ich habe ihn immer noch als Andenken aber nie benutzt. Es ging in die Nordsee und wie man mir später sagte, bis kurz vor Helgoland. Ich selbst war die ganze Zeit unten im Maschinenraum bei den Kühlaggregaten. Als Kühlmittel wurde Frigen 22, von uns nur F22 genannt, verwendet. Bei der Montage habe ich gesehen, wie einem jüngeren Gesellen ein dicker Tropfen davon auf seinen Schuh fiel. Genau auf den Schnürsenkel. Dummerweise fehlte ihm unter dem Schnürsenkel die Lasche, so dass der Tropfen ungehindert durch den Strumpf bis auf die Haut fiel. Ich habe nie wieder eine so ausgeprägte formschöne Frostbeule gesehen. Er aber hat die Zähne zusammengebissen und alles überspielt. Der Aschenbecher hat natürlich kein DW-Zeichen eingeschlagen bekommen, wie sonst alles andere. 1. hätte er das nicht ausgehalten und 2. ist er nicht von der Werft, sonder, wie oben beschrieben, das Geschenk eines Chefs von der Concordia Linie anlässlich der Probefahrt.

Jedes Jahr zu Weihnachten, durften wir etwas für uns herstellen. Im ersten Jahr habe ich, weil wir mit unserem VW eine Campingrundreise bis zum Lido bei Venedig machen wollten, einen Tisch gebaut, bei dem man die Beine abschrauben konnte. Im zweiten und drittem Jahr habe ich einen Aschenbecher bzw. eine Obstschale aus Kupfer getrieben. Einer, hat es geschafft, einen Schlitten aus Eisen für seine kleine Schwester zu bauen. Der Schlitten war so schwer, dass sie ihn nicht benutzen konnte. Er hätte sich eher zum Transport von Panzern geeignet.

Während meiner Ausbildung war ich selbstverständlich auch in der Maschinenbude. Bei meinem ersten Betreten der Maschinenbude fiel mir sofort der Holzfußboden auf. Auf dem zweiten Blick sah ich, dass die ganze „Bude", wie sie genannt wurde, damit ausgelegt war und die Halle war nicht klein. Der Holzfußboden bestand aus rechteckigen Stücken von ungefähr 10 mal 20 Zentimeter, die hochkant dicht an dicht absolut wackel frei aufgestellt waren. Wie lang sie waren, also wie tief sie in den Boden eingelassen waren, kann nicht sagen. Ich habe nicht nach gegraben. Es lief sich sehr gut auf diesem Fußboden. Wie man mir glaubhaft erklärte, ist das wegen der Metallspäne, die sich sonst bei einem Betonfußboden in die Schuhsohlen der Mitarbeiter festsetzen und diese in kurzer Zeit zerstören würden. Außerdem konnten übergelaufene Flüssigkeiten, wie auch Öle, besser aufgesogen und die Gefahr des Ausrutschens verhindert werden. Also eine Art von Arbeitssicherheit. Dort standen auch mehrere große, für mich eher riesige, Dreh- und Fräsmaschinen, auf denen u. A. der Konus von den Propellern, also Schiffsschrauben, ausgedreht bzw. die Auflageflächen für die Ruderschäfte plan gefräst wurden. Wenn mich nicht ein Geselle, dem ich zugeteilt war, darauf aufmerksam gemacht hätte, ich hätte es nicht bemerkt. Er machte mich auf die relativ kleinen Typenschilder aufmerksam. Mit Staunen las ich 'Made in GDR' und das zu einer Zeit, wo der Kalte Krieg sehr heiß war und auch seinen Höhepunkt hatte.

Einmal hat Onkel Ewald, der in dieser Halle an einer Langhobelbank arbeitete, und noch einige Kollegen, sich verjagt, als sie nach der Frühschicht von der Umkleidekabine die Treppe herunter kamen und an unserer Gruppe, der ich als Lehrling gerade zugeteilt war, vorbei mussten um nach Hause zu gehen. Genau in dem Moment haben wir, mein Geselle und ich, das Typhon ausprobiert, dass wir vorher überholt hatten. Die sind regelrecht vor Schreck „im Dreieck“ gesprungen. Es war wirklich sehr laut. Dabei haben wir nur unseren normalen Druck von sechs Atü zur Verfügung gehabt. Auf dem Schiff währen es dreißig gewesen. Aber auf dem Wasser sind die Entfernungen ja bekanntlich auch größer.

Etwa zur gleichen Zeit kam ein Kondensator in die Maschinenbude von einem Reparaturschiff, dass im Dock lag. So einer mit dem z.B. Dampf wieder zu Wasser gemacht wird. Er sollte mit Wasser auf drei Atü geprüft werden und bestand die Prüfung auch mit Bravour. Der Meister, der die Prüfung überwachte und auch bescheinigen sollte, war zufrieden, drehte sich um und wollte in seine Meisterbude gehen, um den Schriftverkehr zu erledigen. In dem Moment hatten seine Leute, um das Wasser schneller aus dem Kondensator zu bekommen, einen Pressluftschlauch angebracht. Dadurch kam aber der doppelte Druck in den Kondensator. Das hielt der nach außen gewölbte Deckel nicht aus und brach gleich am Flansch rundherum ab. Der abgerissenen Deckel mit einem Durchmesser von mindestens zweieinhalb, wenn nicht sogar drei, Metern verfehlte den Meister nur um einige Zentimeter, während das Wasser ihn knöchelhoch überholte und er nasse Füße bekam. An dem Bruch unmittelbar am Flansch, konnte man erkennen, dass das Material sich rundherum bereits zur Hälfte zersetzt hatte. Nun wurde der Flansch abgeschraubt und in Windeseile ein ganz neuer Deckel angefertigt.

Bei meinem Ausbildungsrundgang als Lehrling, musste ich auch in die Rohrschlosserei. Dort traf ich auch in einer Gruppe auf einige Nachbarn von meinen Großeltern vom Auedeich. Sie wohnten in dem Haus links von der schwarzen Treppe, die den Deich hinauf geht, wenn man vom Köterdamm kommt. Es war sehr lustig dort. Man hat mir dort auch so nebenbei das Hartlöten beizubringen versucht. Da das aber immer nur für einige Minuten kurz vor dem Feierabend ging, klappte es nicht so ganz. Später dann beim Umbau unseres Hauses, habe ich die eisernen Heizungsrohre und auch die Wasserrohre aus Blei gegen kupferne ausgetauscht und weich gelötet. Das hatte ich drauf und halten tut es heute immer noch. In Erinnerung habe ich aber noch, dass sie sich immer sehr zeitig vor Feierabend die Hände gewaschen haben. Dazu haben sie einen großen verzinkten Eimer voll Wasser genommen, einen mehr als faustgroßen Eisenklotz an einer entsprechend langen Stange glühend, also warm gemacht und in den Eimer getaucht. Das Wasser war in null Komma nix gebrauchsfertig handwarm. Ärger hat es bei denen aber immer gegeben, wenn ein Schiff kurz vor der Ablieferung war und sie in den Sanitärräumen die Armaturen bereits montiert hatten. Die wurden nämlich von anderen gerne geklaut und mit nach Hause genommen. Dann mussten sie zum Meister gehen und Ersatz fordern. Das hatte dann auch etwas mit glaubhaft machen und Vertrauen zu tun gehabt!

Irgendwann haben wir Lehrlinge auch mitbekommen, dass in der Werkzeugausgabe in der Maschinenbude ein älterer Mitarbeiter tätig war, der sich leicht aufregte, wenn wir mal irgendetwas in seinen Augen nicht richtig machten. Und wenn wir dann auch noch wagten etwas zu antworteten, um uns eventuell zu rechtfertigen oder zu erklären, dann fing er an zu schimpfen, bis sich sein Gebissoberteil löste und auf die unteren Zähne zu liegen kam. Damit war er sozusagen sprachlos. Ehrlich gesagt, hat es uns auch ganz schnell ein bisschen Spaß gemacht und wir haben es, allerdings wohldosiert(!), wiederholt.

Einmal, ich muss Urlaub gehabt haben, habe ich vom Gorch Fock-Park aus zufällig gesehen, wie ein kleinerer Frachter rückwärts aus dem Steendikkanal, auch Werftkanal genannt, auslaufen wollte. Er hatte Pech mit dem Wind. Er kam von der verkehrten Seite und da er „in zweiter Reihe" lag, war der Kanal noch um eine Schiffsbreite enger. Der Frachter war natürlich unbeladen und das Vorschiff lag deutlich auf dem Wasser während sein Hinterschiff mit der schweren Maschinenanlage und den Aufbauten normal tief im Wasser lagen. Mit hoher Schraubenumdrehung, er hatte einen Verstellpropeller, wollte er rückwärts Fahrt aufnehmen. Er konnte machen, was er wollte. Es klappte nicht. Bevor er Fahrt aufnehmen konnte, trieb sein Vorschiff immer weiter auf die Gorch Fock-Parkseite zu. Dem Schlick entgegen. Das hat ein werfteigenes kleines Festmacherboot gesehen und hat sich zwischen Vorschiff und Ufer gelegt und wollte den Frachter gegen den Wind an vom Ufer wegdrücken. Als das nichts brachte, hat sich unser Festmacher schleunigst aus dem Staub gemacht, bevor er selbst aufs Ufer geschoben wird. Gleichzeitig hat der Frachter einen seiner Anker fallenlassen. Aber das half nur bedingt, weil das Schiff nun weder eine Abdriften noch Fahrt nach Rückwärts hatte. Aber wie es nun mal im Leben so ist, man ist niemals so ganz unbeobachtet. Ein Schlepper, der elbaufwärts fahrend an der Werft vorbei wollte, hat die Situation sofort erkannt und am Ponton am Eingang des Kanals gewartet. Es kam, was kommen musste. Er wurde um Hilfe gebeten und machte so neben dem Frachter fest, dass er im Gegensatz zum Frachter mit dem Bug zur Elbe lag. Damit konnte er mit dem Frachter Fahrt aufnehmen und mit leichter Steuerbordruderlage den Frachter wieder ins Fahrwasser des Kanals drücken und halten. Ob der Schlepper sich diese kleine Gefälligkeit bezahlen lassen hat, kann ich mir nicht vorstellen.

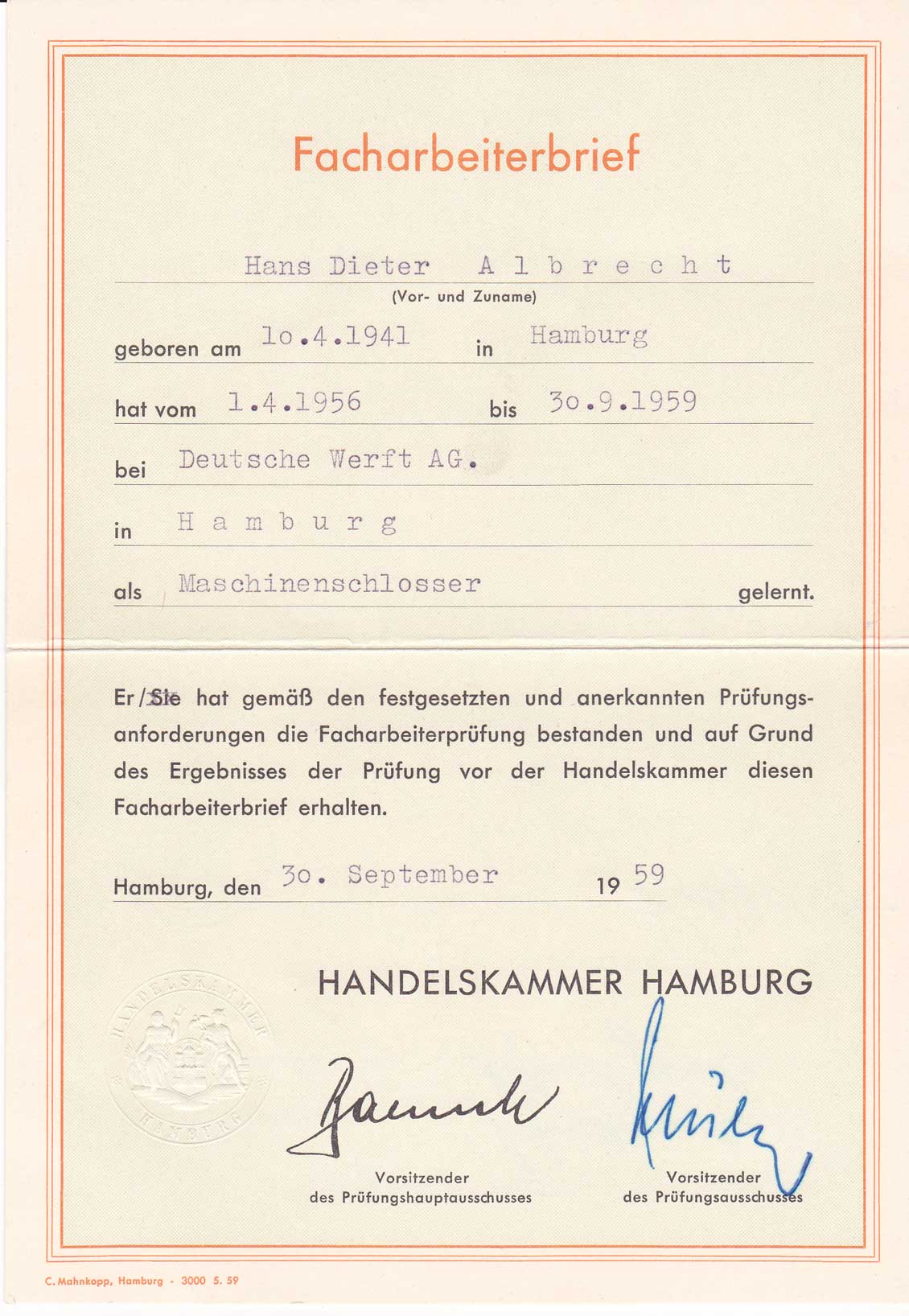

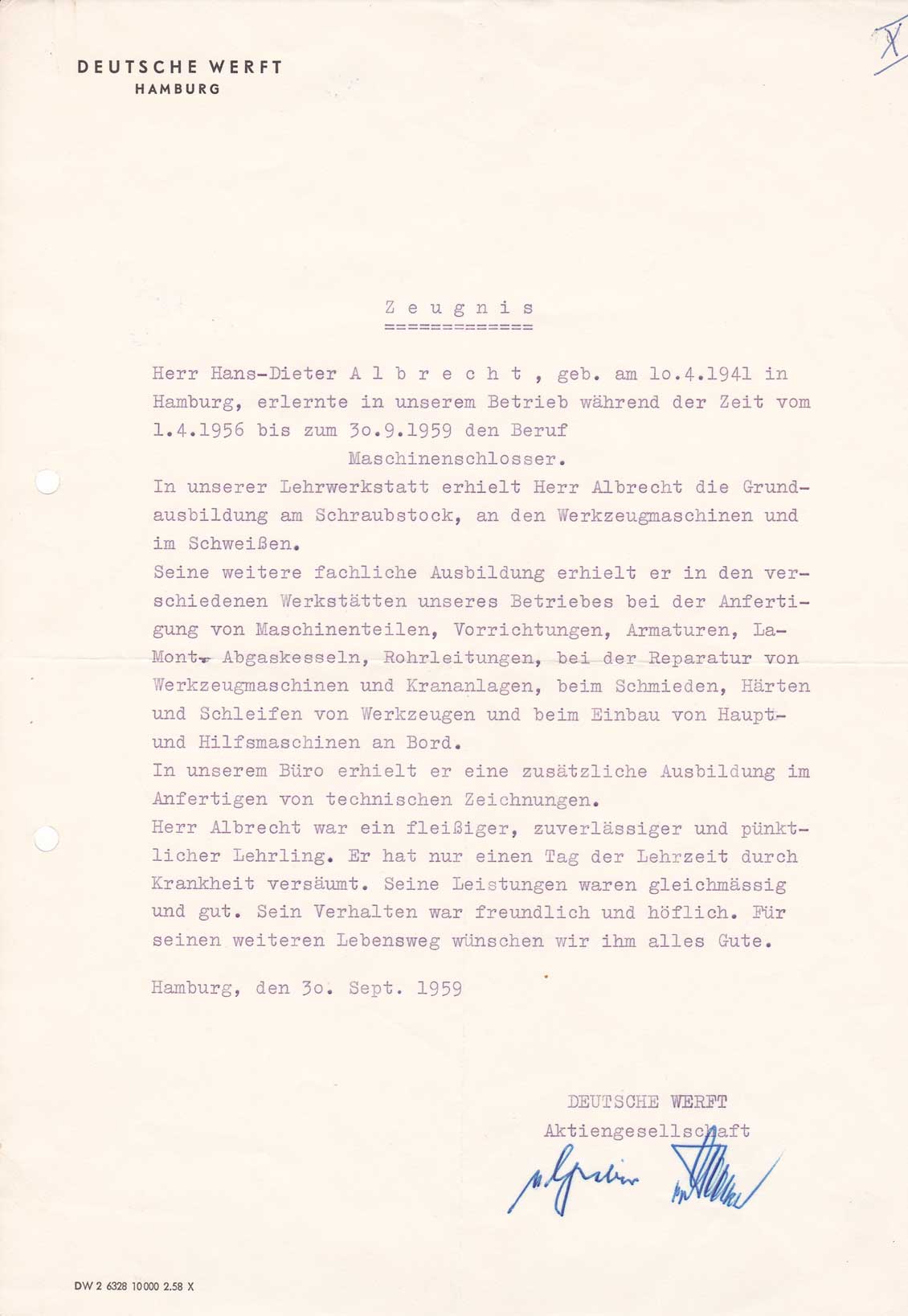

Meine Freisprechung

Oben die Widmung von Dir. Gräber (Nach Dr. Scholz der 2. Mann der Werft) und Obering. Heekl. auf der ersten Seite des Buches, (Technik) `Die zweite Schöpfung der Welt`, welches mir als Auszeichnung von den Herren dort am Tisch überreicht wurde.

Wir, ich ganz rechts, waren die 6 Lehrlinge von ca. 130, die ausgezeichnet wurden!

In dem Buch befand sich auch noch eine Radierung von Wolfram Claviez, der fast alle DW Zeitungen mit seinen Bildern verschönert hat, siehe Bild unten. Nachdem die DW geschlossen war, ist er an eine Kunsthochschule gegangen und hat dort unterrichtet. Auf dem Bild ist das neue Verwaltungsgebäude noch nicht dargestellt. Bis dahin saß unsere „Regierung“ in dem „Högerbau“, benannt nach dem Architekten Höger. Der Bau steht immer noch unter Denkmalschutz. Von den Kränen dagegen steht keiner mehr. Sie wurden alle nach und nach niedergemacht.

Der große in der Mitte seiner Artgenossen stehende Kran war unbeweglich auf seinem Fundament befestigt. Die Schienen seiner beiden kleinen Nachbarn hörten kurz vor seinem Fundament auf. Aber ich habe selbst gesehen, dass der rechte Kleine beim Heranfahren noch seinen Ausleger geschwenkt und dem Großen damit voll in die Seite getroffen hat. Das hat ganz schön gescheppert. Ganz links ist noch einer von den Dampfschwimmkränen zu sehen. Links von der Mitte fährt ein Fährschiff von der HADAG, mit dem die Arbeiter zur und von der Werft gebracht wurden. Also ein Nachfahre von dem, was mein Ururgroßvater mal angefangen hat. Damals gab es die Werft allerdings noch nicht. Rechts von der HADAG-Fähre ist ein Holzsteg zu sehen, den ich 31/2 Jahre bei Wind und Wetter benutzt habe, um zu meinem Arbeitsplatz in den Docks zu kommen. Man konnte von dort den täglichen Fortschritt der Neubauten und deren Größe erkennen. Die Schiffe sahen alle so glatt und schier aus, als wenn sie aus dem „Vollen gefräst" waren. Das konnte man bei weitem nicht immer von Schiffen anderer Werften sagen. Die Helgen selbst durften, wie man sich erzählte, zuletzt nur noch mit Sondergenehmigung betrieben werden. Das war nach meiner Meinung der Beginn vom Ende der Werft.

65

haben ausgelernt (aus der DW-Zeitschrift

kopiert)

Zur Lehrabschlussfeier kamen am 30. September

65 frischgebackene Junge Gesellen mit ihren Ausbildern, Meistern und

Betriebsingenieuren zusammen. 43 Maschinenschlosser, zwei

Schiffbauer, je ein Tischler, techn. Zeichner, Werkzeugmacher und

Möbeltischler, sieben Elektriker, drei Kupferschmiede und sechs

Schiffszimmerer hatten die Lehrabschlussprüfung bestanden. Der

Gesamtdurchschnitt der Prüfungsergebnisse war im Praktischen 2,84

und im Technischen 2,7. „Durchgefallen" war keiner, ein

Ergebnis, mit dem alle, Ausbilder und junge Gesellen, zufrieden sein

dürfen. Ausbildungs-Ing. Sass (rechts der größere stehende) hieß

junge Gesellen, Ausbilder und Gäste herzlich willkommen und

beglückwünschte die Auslerner zu dem Prüfungsergebnis. Die

Lehrzeit sei nicht immer leicht gewesen. Manchmal habe es auch ein

Donnerwetter gegeben, denn Lehrjahre seien nun mal keine Herrenjahre.

Nun gelte es, mit den erworbenen Kenntnissen zu arbeiten — und

weiter zu lernen. So sei es nun mal im Leben. Ober-Ing. Heeckt

richtete an die Jung-Gesellen die Grüße Direktor Gräbers, der an

einer Probefahrt teilnahm und schloss eigene herzlich gehaltene

Glückwünsche an. Nach Kindheit und Schule ist mit Ende der Lehrzeit

nun ein weiterer wichtiger Lebensabschnitt abgeschlossen. Es ist

sicher nicht leicht, am Ende der Schulzeit die viele schöne Freizeit

aufzugeben, ganztägig zu arbeiten und auch noch frühzeitig

aufstehen zu müssen. Ober-Ing. Heeckt erinnerte sich seiner eigenen

Lehrzeit vor nun schon mehr als 40 Jahren, Damals mussten die

Lehrlinge in der Woche 56 Stunden arbeiten. Und sie durften von Glück

sagen, wenn die Meister nicht von ihrem Recht Gebrauch machten, die

Lehrlinge nach Feierabend noch zum unentgeltlichen Aufklaren

heranzuziehen. Anschließend an die Tagesarbeit ging es noch zweimal

wöchentlich zur Gewerbeschule.Trotz dieser starken Inanspruchnahme

wurde nicht soviel gelernt wie heute, denn die systematische

Ausbildung war damals noch unbekannt. Der Lehrling wurde einem

Gesellen als Helfer zugeteilt und ihm geraten, mit dem Hammer genauso

zu hantieren wie der Geselle. Ober-Ing. Heeckt erinnerte daran, dass

unsere Lehrlinge den Vorzug haben, auf einer Werft zu lernen, also

vielseitig lernen zu können. Besonders wertvoll ist die Erfahrung,

die man gerade im Schiffbau macht; dass nämlich nur die

Gemeinschaftsarbeit der Gewerke zu einem guten Ergebnis führt. Die

Lehrzeit ist wie der Bau eines Schiffes. Zunächst wird der Kiel

gelegt, Spant für Spant wird eingesetzt und Planke für Planke

zusammengefügt. Mit der Abschlussprüfung erfolgt die Probefahrt.

Die Lehrzeit ist beendet, das Lernen aber geht weiter. Oft ist es

dann schwieriger als vordem, denn nun gilt es, auch selbst

Verantwortung zu übernehmen. Namens der Betriebsleitung richtete

Herr Heeckt Dank und Anerkennung an die Ausbilder für das gute

Ergebnis der Gesellenprüfung. Er dankte dem .Ausbildungs-Ing. Sass,

den Betriebsingenieuren, Meister Dreyer und den Lehrgesellen. Namens

des Gesamtbetriebsrates schloss sich Betriebsratsvorsitzender Suhr

den Grüßen und Wünschen der Vorredner an. Auch er erinnerte an

seine eigene Lehrzeit, aus der ihn vor vielen Jahren sein alter

Meister mit dem Rat entlassen habe, im Leben stets auf Ordnung und

Sauberkeit zu achten. Jung-Geselle Mösken bedankte sich seitens der

Auslernenden für die Feierstunde. Zum Sprecher unserer drei

griechischen Lehrlinge machte sich der Vorgänger von Ausbildungs-

Ing. Sass, Betr.-Ing. Müller (der als Rentner geladen war); er

erinnerte an die Umstände, die zur Übernahme der

Ausbildungspatenschaft geführt haben und brachte zum Ausdruck, dass

sich die drei nach anfänglichen Sprachschwierigkeiten recht nett in

die Verhältnisse unserer Werft eingelebt haben. So haben sie

schließlich mit beachtlichem Erfolg die Prüfung bestanden. Die

Lehrlingskapelle, die Jan Koch leitet, brachte Musik von Mozart,

Chopin, Jessel und Monti. Ihr Spiel war sauber und recht gut. Wir

bedauern, dass der Abgang zweier Auslernenden der Kapelle

Nachwuchssorgen bereitet. Es war eine Feier, die die Jung-Gesellen

gewiss im Gedächtnis behalten werden.

Bei der Freisprechung mussten wir eine Stunde früher kommen, um die Stühle und Tische aufzustellen. Dabei konnte ich meine Eltern überzeugen, dass ich keine Krawatte brauchte. Ich hatte in keiner Weise damit gerechnet, dass ich einer der 6 Lehrlingen war, die ausgezeichnet wurden. Ja, und da stand ich nun im offenen Hemd vor den Hohen Herren.

Und das war mein Gesellenstück von Herbst 1959:

Aufgenommen im Herbst 2022, also nach 61 Jahren. Es ist in den Jahren leicht angerostet aber zugegeben, ich hätte etwas Staubwischen sollen.

Vor den Prüfungen, also lange vor der Freisprechung, wurde ich in den Docks bereits zu Überstunden herangezogen! Und das eine mal kam wie folgt zu Stande: Wir hatten mal wieder im Hafen zu tun. Das war ja nichts neues für uns, bis mit einem mal unser Betriebsingenieur ganz überraschend im Maschinenraum auftauchte. Er war mit seinem Dienstwagen samt Fahrer zu uns gekommen. Was er dort im Hafen bei uns auf dem Schiff wollte, habe ich nicht mitbekommen. Ich hörte nur wie einer der Gesellen freudestrahlend zu ihm sagte: "Dann haben wir ja heute mal rechtzeitig Feierabend". Außerdem hatte keiner von uns noch etwas zu Essen für die Pause zu den Überstunden dabei. Unser Betriebsingenieur Carsten Markwatt, der für den gesamten Dockbetrieb zuständig war, sah den Mitarbeiter, der das sagte, verwundert an und fragte ihn ganz verblüfft, wie er denn darauf kommt? Der antwortete mit den Worten:"Ja, aber wir haben doch einen Lehrling dabei!" Darauf sah mich unser Chef an und sagte in die Runde:"Der ist dick genug, der kann das ab!" Das meine Mutter sich Gedanken machen könnte, weil ich nun ja zweieinhalb Stunden später nach Hause kommen würde, hat er ignoriert. So war das Leben bei uns im Dockbetrieb auf der Werft nun mal. Sie hat sich aber doch Gedanken gemacht. Die Werft und die Schiffe waren ja nun mal kein Kinderspielplatz und ich noch nicht mal 15, als ich mit meiner Lehre dort anfing!

Fortsetzung Berufsweg DW