Die Deutschen Werft

Erstmal ein Aufsatz von meines Vaters und auch noch von meinem Lehrer

Adolf Albershardt.

Geschrieben für eine DW-Zeitschrift

Werdegang der DW

Einst waren

hier Priele und Schlick Im vergangenen Jahr feierte die Deutsche

Werft ihr 40-jähriges Bestehen. In zwei Jahren begeht Finkenwerder

seine 725-Jahrfeier, wurde es doch 1236 zuerst urkundlich erwähnt.

Was aber bedeuten 40 oder 725 Jahre im Erden- und Weltengeschehen:

Ein kleiner Augenblick nur im Zeiten- und Ewigkeitslauf!

Wenn

du, lieber Leser der Werkzeitung, deinen Weg über das weite Gelände

der Deutschen Werft nimmst, wenn du hoch oben von den Helgen über

die Elbinsel schaust: hast du dir schon einmal Gedanken darüber

gemacht, wie es hier früher aussah? Weißt du, dass hier vor 60

Jahren noch Schilf und Binsen standen, Priele sich bis an den Norder-

und Westerdeich zogen und Fischewer und -kutter bei Flut auf dem

Elbwasser schaukelten und bei Ebbe auf dem Schlick lagen?

Die

Naturgewalten veränderten in Tausenden von Jahren den Heimatboden.

Und die Menschen taten ein Übriges, um sich ihn nutzbar zu machen.

In vier Eiszeiten hatten sich die Gletscher vom Norden her bis

nach Norddeutschland vorgeschoben. Als die Gletscher wieder

geschmolzen waren, stieg der Wasserspiegel der Weltmeere und es

entstanden zwei Randmeere: Nordsee und Ostsee. In die Nordsee ergoss

sich ein gewaltiger Strom, die Ur-Elbe, in die Oder und Weichsel

mündeten und deren Ufer die nördlichen Elbhöhen und die Harburger

Berge bildeten. Aus der Ur-Elbe wuchs in Tausenden von Jahren eine

Insel empor, die sie in Norder- und Süderelbe trennte und bis zum

heutigen, Moorwerder reichte. Diese Insel hieß Gorieswerder. Was die

Natur mühsam aufgebaut hatte, rissen im letzten Jahrtausend

unzählige Sturmfluten - ungehemmt und noch nicht von Menschengeist

bezwungen - wieder auseinander und zerteilten Gorieswerder in viele

kleine Inseln. Die westlichste davon, am „Neß" Gorieswerders

gelegen, war Finkenwerder. Sie reichte bis zum Schweinesand,

unbeschützt, als „Werder" vom Elbstrom bei Flut überspült,

bei Ebbe trocken laufend. Binsen und Schilf bedeckten das unwirtliche

Inselland, das Flüchtlinge aus Hamburg aufnahm, wenn Wenden oder

Wikinger die Stadt überfielen und brandschatzten. Landhungrige

Bauernsöhne aus dem Alten Land erkannten um 1200, dass der am

Elbstrom liegende Werder fruchtbarer Boden sei. Sie siedelten sich im

Südwesten der Insel auf Wurten an und bauten einen Deich, dessen

Reste im Südwesten der Insel noch heute zu erkennen sind. Auch im

Nordwesten entstanden Bauernhöfe, auf Wurten liegend und durch einen

eigenen Deich gesichert. Doch hier am „Neß" Finkenwerders

vollbrachten schwere Nordweststürme ein grausames Werk. Lorich

zeichnet in seine berühmte Elbkarte aus dem Jahre 1568 ein

„Hamborgisch unbedicket (nicht eingedeicht) Finckenwerder"

ein! Doch dann einigten sich Hamburg, dem der Nordteil der Insel

gehörte, und der Herzog von Lüneburg, Besitzer des Südteils, über

eine Eindeichung des ganzen Eilands, die sich über die lange

Zeitspanne von 1603-1612 hinzog. Schutz vor Not und Elend brachte

diese Eindeichung für die hamburgischen Inselbewohner noch kaum,

denn der Deich hatte schwache Stellen und viele Sturmfluten - in zwei

Jahrhunderten gab es 62! - durchbrachen ihn, bis 1800 ein Retter

erstand: Bürgermeister Wilhelm Amsinck! Als Landherr ließ er den

Hamburger Deich auf die heutige Höhe bringen. Damit sicherte er den

wirtschaftlichen Aufstieg Finkenwerders, der mit dem Beginn der

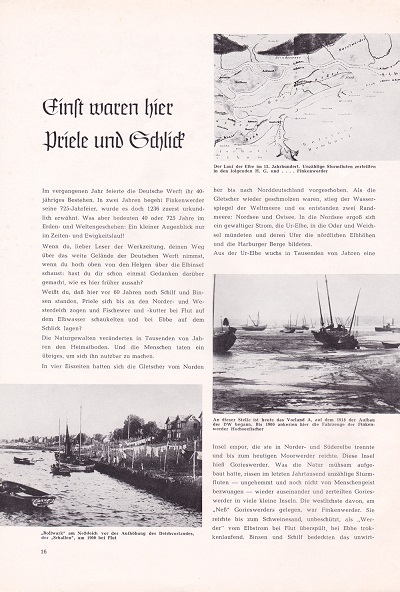

Finkenwerder Hochseefischerei zusammenfällt. Um 1900 beginnt

Hamburg, sich auf eine Ausdehnung seines Hafens vorzubereiten. Seine

letzte Reserve zu jener Zeit ist das schöne, unberührte

Finkenwerder am Elbstrom. Die landschaftlich reizvollen „Schallen",

das weite Deichvorland am Nessdeich, Norderdeich und Steendiek

versinken unter Baggergut, unter Sand und Schlick. Fast 900 m vom

Deich entfernt fließt seither die Elbe dahin, sie, die früher mit

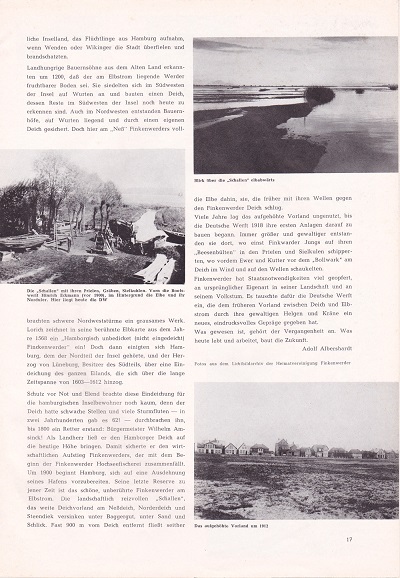

ihren Wellen gegen den Finkenwerder Deich schlug. Viele Jahre lag das

aufgehöhte Vorland ungenutzt, bis die Deutsche Werft 1918 ihre

ersten Anlagen darauf zu bauen begann. Immer größer und gewaltiger

entstanden sie dort, wo einst Finkwarder Jungs auf ihren

„Beesenbülten" in den Prielen und Sielkulen schipperten, wo

vordem Ewer und Kutter vor dem „Bollwark" am Deich im Wind und

auf den Wellen schaukelten. Finkenwerder hat Staatsnotwendigkeiten

viel geopfert, an ursprünglicher Eigenart in seiner Landschaft und

an seinem Volkstum. Es tauschte dafür die Deutsche Werft ein, die

dem früheren Vorland zwischen Deich und Elbstrom durch ihre

gewaltigen Helgen und Kräne ein neues, eindrucksvolles Gepräge

gegeben hat. Was gewesen ist, gehört der Vergangenheit an. Was heute

lebt und arbeitet, baut die Zukunft.

Im Vordergrund der dunkle Bereich, ist der Teil, wo später die Werft stand. Links oben ist der Nesshof gewesen, der dem Flugzeugbau B&V weichen musste. Rechts ist der Süllberg mit Blankenese zu sehen. Das Vorland wurde mühsam mit Loren voll Sand, die von den Arbeitern auf Schienen geschoben wurden, aufgefüllt. Daran war auch mein Urgroßvater Claus Dietrich Baack beteiligt. Später sind wir hier die Elbe runter bis nach Schweinesand gerudert manchmal auch unter Mithilfe eines "Wikingersegels". Schweinesand ist oben links ganz schwach zu sehen.

Ganz links auf dem Bild oben ist das Köhlfleet zu sehen. Daneben ist der Steendikkanal. Die DW war zuerst, Bild unten, auf der hellen Fläche zwischen Köhlfleet und Steendikkanal.

Als die Fläche zu klein wurde, wurde die Werft rechts vom Steendikkanal, Bildmitte, verlegt und dazu der hier rechts zu sehende Kanal wieder zugeschüttet. Auf dem Bild oben ist nun der Gorch Fock-Park. Nicht im Bild kommt zuerst der Rüschkanal mit dem UBootsbunker „FinkII" und dann der Nesskanal, der erst vom Flugzeugbau im Rahmen der erneuten Landebahnverlängerung zugeschüttet wurde. Der Kutterhafen befindet sich im Knick vom Köhlfleet

Ganz oben ist Neunfelde, darunter kommt die nach der Flut abgesperrte Süderelbe. Rechts davon die Wasserfläche , die von B&V vor dem 2. WK zum Mühlenberger Loch ausgebaggert wurde. Dort hat auch mein Urgroßvater Baack später geangelt. Die Estemündung ist auf der Neufelder Seite genau über der Nessspitze von Finkenwerder. Dort ist auch die Sietaswerft hinter dem Deich, abgetrennt durch eine Schleuse. Früher waren es drei Werften: Sietas, Renken und Holst, die im laufe der Zeit zusammenschmolzen. Aber nun ist Sietas auch Vergangenheit. Mitten auf der hellen Fläche ganz oben rechts am Bildrand, sind meine Großmutter Oma Lorenz, meine Cousine Elsbeth Prumbaum, spätere Kummrow und ich als kleiner Butje bei Ebbe auf einer Sandbank ausgestiegen. Onkel Ewald Prumbaum und der damals scherzhaft Bettelstudent genannte und spätere Dr. Onkel Gustav Lorenz sind über die Vertiefung des Estemündungsauslauf weiter gerudert, um Weidenstangen für die Bohnen zu schlagen. Und dann kam die Flut. Man glaubt gar nicht wie schnell das Wasser dort aufläuft.

Oben die DW vom Süllberg aus gesehen. Ganz rechts ist der Nesskanal. Der Rüschkanal ist kaum zu erkennen. Den UBootsbunker Fink II gibt es noch nicht. Auch der Hochbunker auf dessen Höhe das Tor war, bei dem ich beim Alarm meinen Kopf durch gesteckt hatte, steht hier noch nicht. Der Werftkanal ist hier bereits der Werftanlage gewichen. Der Steendikkanal ist ganz schwach hinter dem linken Helgen an der Wasserseite zu erkennen und dann kommt auch schon das Köhlfleet mit dem P-Hafen im Hintergrund.

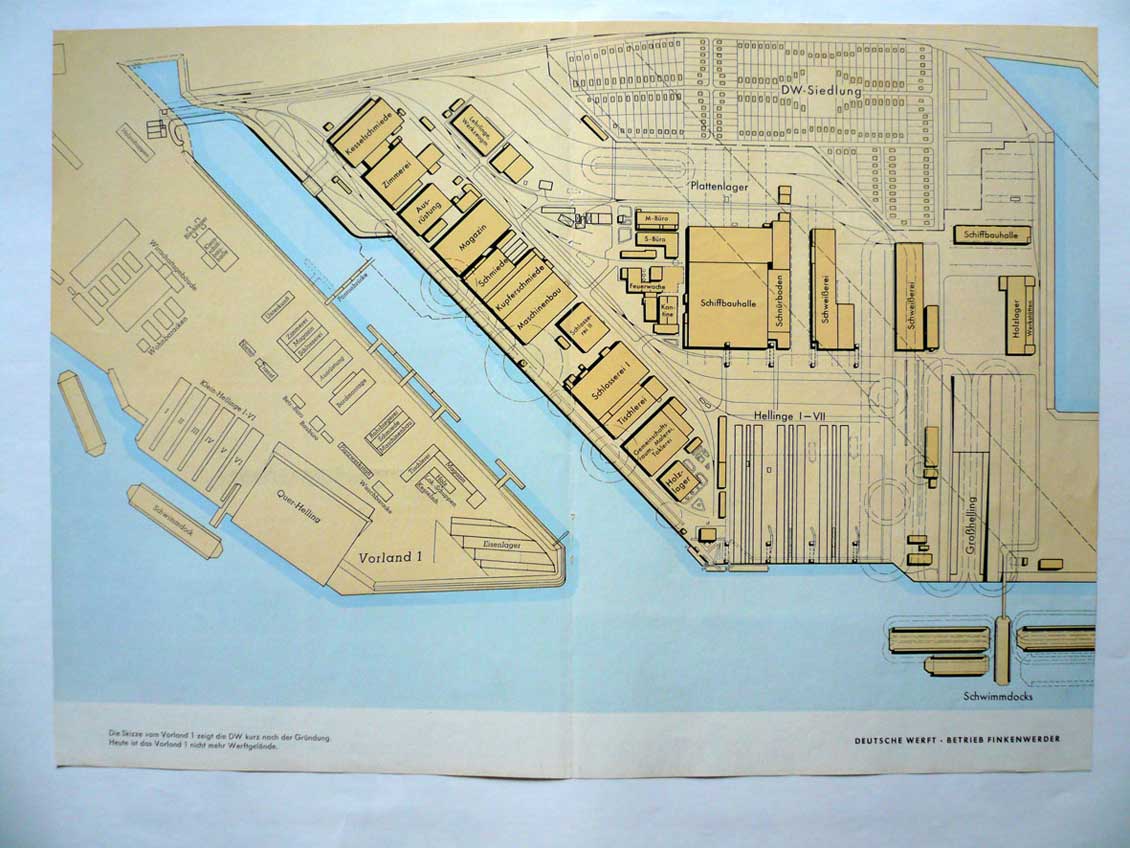

Oben links ist die Reihe, der Werftsiedlung zu sehen. Im rechten Bereich der Werftsiedlung wohnten die Eltern von Onkel Ewald Prumbaum. Die Siedlungsfläche über den Schiffbauhallen waren Kasernen für den UBootsbunker; später wurden dort Flüchtlinge untergebracht. Links ist wieder der Steendickkanal. In der Mitte unten sind die Helgen mit 8 Bauplätzen. Bei Stapelläufen auf den beiden rechten Großhelgen, mussten jedes mal die linken Docks (4 und 5) ihren Platz räumen. Etwas rechts von der Bildmitte am Rüschkanal, der dunkle senkrecht stehende Bau war ein Hochbunker. Dort war auch das Tor, durch das wir bei Luftalarm mussten, wenn wir in den UBootsbunker wollte. Später sind wir dort als Kinder durch die Kabelschächte von der Kanalseite aus bis auf das Gelände der Werft gekrochen und wenn wir entdeckt wurden auch ganz schnell wieder zurück geflüchtet.

Auf diesem Lageplan kann man links auf dem Landzipfel den Grundriss der DW sehen, als sie gerade gegründet war. Es zeigte sich aber sehr bald, dass das Gelände zu klein war. Sie musste umziehen auf die andere Seite des Steendikkanals. Ganz rechts am Bildrand ist der Rüschkanal. Der ursprünglich vierte, der Nesskanal, ist erst vor einigen Jahren vom Flugzeugbau wegen der Landebahnverlängerung zugeschüttet worden. Auf dem Bild ganz rechts am Rüschkanal in der Bildmitte, ist ein "senkrechtes" Gebäude zu sehen. Das war mal ein Hochbunker. Während des Krieges war auf der Höhe dieses Bunkers ein großes Tor. Bei einem Bombenalarm standen wir, meine Mutter und ich mit vielen anderen Leuten, vor diesem Tor und warteten darauf, dass es aufgemacht wurde und wir weiter zum UBootsbunker konnten. Während der Wartezeit hatte ich aus lauter langer Weile meinen Kopf durch die Gitterstäbe gesteckt und als das Tor geöffnet werden sollte ...... Es gab einige Aufregung, weil es ja so allmählich Zeit wurde. Der U-Bootsbunker fängt gleich hinter dem rechten Bildrand an.

An

die beiden Landungsbote, rechtes Bild, und die Dockneubauten, kann

ich mich noch genau erinnern. Zu der Zeit war ich noch Schüler im

jüngsten Alter.